Chiunque abbia letto Emilio Salgari ha viaggiato per il mondo senza spostarsi da casa. E del resto, probabilmente, lo stesso scrittore non aveva conoscenza diretta dei luoghi che raccontava.

Quel che è certo, però è che Salgari è stato un uomo di grande carisma, dotato di straordinaria fantasia, apprezzato anche da sardi illustri come Grazia Deledda e Antonio Gramsci.

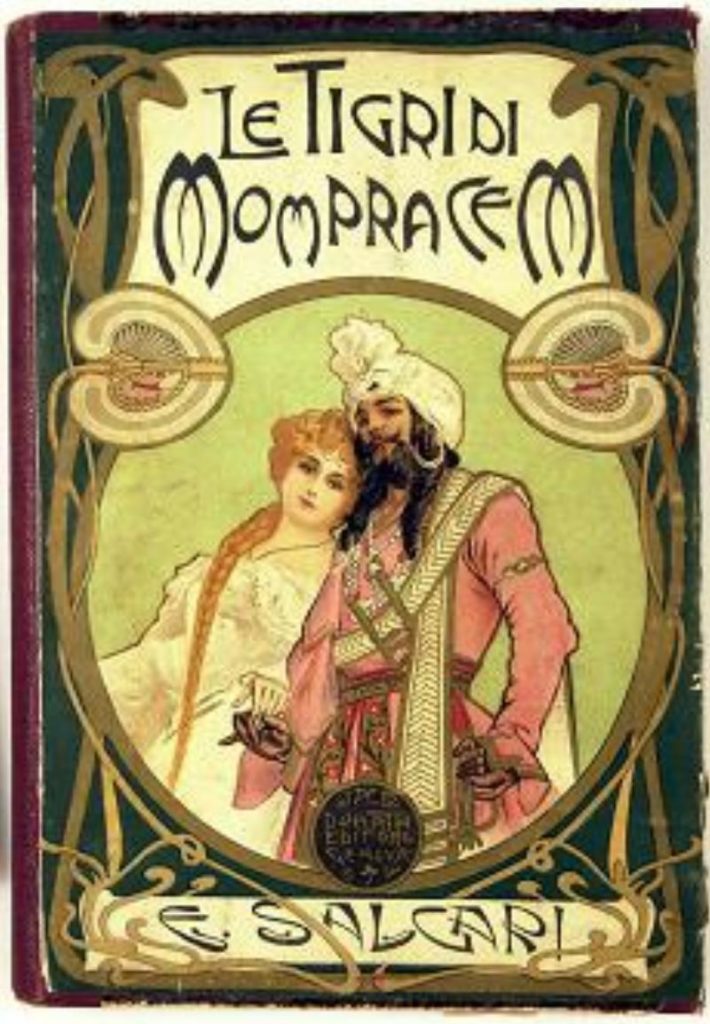

Forse gli bastava fare delle ricerche tra i libri per scrivere di mondi lontani, in particolare le isole, misteriose terre lambite dal mare e separate dal mondo, dove la vita sembra scorrere diversamente. Non solo la famosa Mompracem, covo dell’inafferrabile Sandokan la Tigre della Malesia , ma anche la Sardegna.

Tra il 1903 e il 1904 pubblicò Le pantere di Algeri e La pesca dei tonni.

Il libro è ambientato nel XVI secolo, quando i temibili saraceni violavano le coste del Mediterraneo e depredavano interi villaggi, rendendo schiavi donne e bambini e riprendendo il largo verso nuovi mari e nuove avventure. La ferocia dei pirati era tale che questi fossero conosciuti come “pantere di Algeri”. Protagonista del racconto è una contessa sarda, la bella Ida di Santafiora, una delicata fanciulla bruna, graziosissima, piccola di statura e con una carnagione rosea che faceva pensare ai chiarori dell’alba, che tiene in scacco nel suo castello il pirata Zuleik Ben-Abad, del quale è innamorata perdutamente. Ma, aiutati da quest’ultimo, i suoi compagni riescono a far breccia nel castello e rapire la giovane contessa nonostante l’arrivo del barone siciliano Carlo di Sant’Elmo, cavaliere di Malta e suo promesso sposo. Aiutato da Testa di Ferro, il suo fedele servo, il barone raggiunge Algeri per vendicarsi di Zuleik e salvare la contessa. Ma nel farlo deve affrontare tante pericolose avventure e combattere con gli spietati saraceni.

Il giovane barone si distingue dai suoi simili per la bellezza quasi femminea, data dall’assoluta mancanza di barba o di peluria sul volto. Queste sue caratteristiche gli permettono di travestirsi da donna ed entrare nell’harem del Bey di Algeri, dove si trova prigioniera la contessa.

Sfidando la sorte e rischiando di essere riconosciuto, torturato e ucciso, il barone di Sant’Elmo riesce a fare i conti col suo rivale. Libera quindi la contessina, conducendola con sè a Malta, dove i due giovani, dopo tante disavventure, possono finalmente unirsi in matrimonio.

I primi capitoli del racconto sono ambientati nelle isole di Sant’Antioco e San Pietro, le cui suggestioni ritornano anche ne La pesca dei tonni, del 1904.

Lo scrittore veronese lo pubblicò per la prima volta con lo pseudonimo di Enrico Bertolini sulla rivista “Per terra e per mare”, di cui era direttore. La storia fu poi ripubblicata nel 1937 con qualche variante e a firma Emilio Salgari.

Ne La pesca dei tonni Salgari sposta la tradizione delle tonnare di Sant’Antioco e di San Pietro duecento chilometri più a nord, nella rada di Alghero.

La Sardegna selvaggia e primitiva è terra d’avventura, popolata da donne bellissime vestite con abiti variopinti dalla foggia spagnoleggiante.

È emozionante e avventurosa la descrizione della mattanza:

“Ad un tratto, vedemmo il rais, che era un bel vecchio dalla barba bianca e di forme erculee, salire sulla prora della mosciarra e alzare una mano. A quel segnale tutti i pescatori delle chiatte anche quelli che stavano allineati sulle gettate, si levarono i berretti; allora il vecchio intonò una preghiera che fu ripetuta da quattrocento voci, con un effetto grandioso e nel medesimo tempo commovente.

Si usa recitare tanti Pater e tanti Ave, quanti sono i santi protettori della pesca, che non sono pochi a dire il vero, implorando specialmente il santo protettore della mattanza, che viene sorteggiato il giorno in cui il massacro dei poveri tonni ha luogo.

Dopo una buona mezz’ora, il rais fece l’ultima invocazione diretta a S. Pietro, il gran patrono, che terminò col grido:

“Dateci una buona pesca!”

A cui risposero tutti i marinai ed i facchini dalle calate con un formidabile:

“Dio lo faccia!“

Nel 2010 a Cagliari, presso il Centro d’arte e cultura Il Lazzaretto si è svolta la mostra Vele, tonni e scimitarre: avventure salgariane nel Mar di Sardegna, che ricreava le atmosfere maestose dei racconti che lo scrittore ambientò nell’isola. Tra questi le tonnare:

“Arrivano in gran numero, da secoli e secoli, sempre per le medesime vie, cadendo sempre nei medesimi agguati, con una ostinazione cieca, come avviene ai popoli a cui l’esperienza a nulla giova”.

Salgari ci ha dato una descrizione della Sardegna diversa e affascinante, lontana dai luoghi comuni del Primo Novecento, tessuti sulla trama distorta dei moti popolari, dal banditismo, dalla triste vicenda delle faide e dalle teorie niceforiane.

I suoi romanzi, seppur frutto del retaggio culturale di una politica coloniale e di una visione imperialista del mondo, hanno reso omaggio a una terra che forse non conosceva direttamente, ma che senz’altro ammirava e riteneva degna di essere raccontata.

Riferimenti Bibliografici