Il culto dei morti costituisce la più antica celebrazione rituale al mondo. La morte è un evento dal quale nessuno può prescindere. è un passaggio naturale e necessario della vita di ciascun individuo, ed ogni civiltà ha sviluppato un suo modo di affrontarla.

Alcuni popoli l’hanno temuta, altri l’hanno esorcizzata, altri ancora l’hanno accettata passivamente, cercando spiegazione unicamente nella fede. Eppure, sebbene la morte rappresenti la naturale e logica conclusione del ciclo della vita di tutti gli esseri viventi, l’uomo è l’unico che sembra essere incapace di accettarla.

In Sardegna, terra ancestrale e misteriosa in cui il rituale ha sempre regolato le varie fasi della vita, dando loro ritmo, coerenza e vitalità , la morte ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita sociale di ogni comunità , fin dalle epoche più remote.

La morte era vista come una continuazione della vita in un’altra dimensione e veniva celebrata con una serie di rituali di passaggio i quali, con la costante complicità della superstizione, erano destinati ad accompagnare il defunto dell’Aldilà .

Fin dai primi istanti, la morte era accompagnata da un preciso codice fatto di gesti, grida e lamenti ripetuti, che prendeva il nome di “teu”. Il ruolo fondamentale era sempre giocato dalle donne, non a caso, in una società da sempre improntata su una cultura matriarcale. Sia che si trattasse di un marito, un fratello/a, un figlio/a, era la donna a “prendere le redini”. La parente più stretta (una madre, una moglie, una figlia o una sorella) accendeva una candela e con questa faceva il segno della croce di fronte al morto e gli chiudeva le palpebre e soprattutto le labbra, affinché non gli sfuggissero i segreti di famiglia.

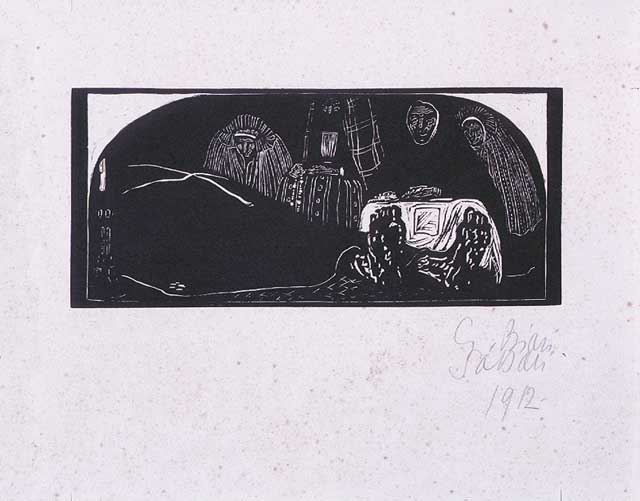

Nelle primissime ore che seguivano il decesso, il cadavere veniva lavato, vestito e composto accanto al focolare domestico, disteso su un tavolo o talvolta su delle assi montate come un catafalco coperto da un lenzuolo. Sul petto veniva posto un piccolo crocifisso di legno. Riprendendo l’antica consuetudine romana, inoltre, il morto doveva essere disposto con i piedi rivolti verso la porta, in modo da facilitare il trapasso.

Nelle ore successive, quando il feretro era ormai composto, seguivano le prime visite dei vicini di casa e dei parenti. Da questo momento iniziava la veglia funebre, che assumeva connotazioni e denominazioni diverse a seconda dell’area geografica. In alcune aree del Campidano la veglia è detta “sa bisita”, in altre ancora si parla di “krumpiu”, e infine nel nuorese si parla de “sa ria”.

Anche in questo caso il ruolo principale nel rituale era svolto dalle donne. Le parenti si sedevano ai lati del morto o si accovacciavano sul pavimento, attorno al focolare spento. Gli uomini, invece, prendevano posto in fondo alla stanza o in una stanza attigua, anch’essi in gruppo. La veglia poteva essere accompagnata da litanie funebri e da preghiere pronunciate ad alta voce oppure bisbigliate, ma talvolta era silenziosa.

L’ingresso dei parenti nella stanza della veglia, ad ogni modo, non interrompeva il “requiem”, ed era accompagnata dall’atto di baciare il crocefisso sul petto del morto e, talvolta, seguiva le azioni di compianto: le donne restavano nella stanza accanto alle altre già presenti e gli uomini raggiungevano gli altri in fondo alla stanza o in una stanza attigua.

In segno di lutto era usanza da parte delle donne coprirsi la parte inferiore del viso con un lembo del loro fazzoletto da testa, tirato su fino a coprire il naso.

Il giorno del decesso le famiglie del vicinato avevano il dovere di mandare il pranzo alla famiglia del defunto. La porta di casa doveva rimanere rigorosamente aperta, nonostante freddo ed intemperie e la cena di veglia si consumava in silenzio, sempre accanto al focolare.

Al settimo e nono giorno dalla morte, era poi usanza da parte dei familiari del compianto distribuire ai vicini carne, pane e pasta (“maccarones”).

La sera, del nono giorno la famiglia del defunto si riuniva per un altro pasto. Anche questa usanza attinge a piene mani dal mondo romano della famosa coena novendialis.

Esistevano, inoltre, delle apposite figure incaricate di provvedere al compianto funebre, le cui radici affondano anche in questo caso fin dall’epoca romana. Nel mondo romano la salma veniva accompagnata fino alla tomba attraverso una processione solenne a cui prendevano parte i familiari e le prefiche, il cui scopo era quello di pronunciare litanie e lamenti, rendendo il momento del compianto estremamente drammatico. Queste professioniste del pianto non erano molto diverse dalle nostre attittadoras, che durante i funerali avevano il compito di intonare lamenti funebri e lodi per il defunto, accompagnando il momento con una gestualità ritmica convulsa e agitata, talvolta graffiandosi il volto e strappandosi ciocche di capelli per accentuare il dolore. Questo lamento funebre, attidu (da cui il nome attittadoras), aveva lo scopo principale di enfatizzare la drammaticità del momento, in modo da placare l’ira del defunto. Tanto nell’antica Roma quanto in Sardegna si riteneva infatti che i defunti fossero un tantino permaloso e non avrebbero visto di buon grado un rito funebre senza pianti e lamenti.

In Sardegna e in molte parti del sud Italia la presenza alle cerimonie funebri di queste donne si è riscontrata fino a poco tempo fa. Le attittadoras venivano chiamate dai parenti del defunto, i quali generalmente ricompensavano il servizio con beni di prima necessità quali olio, pane, grano, ecc. Attraverso s’attititidu si lodavano le virtù, il carattere, il coraggio, si evocavano episodi salienti della vita della persona morta, ma si cantavano anche le disgrazie che avrebbero potuto colpire la famiglia a causa di questa morte. Si cantava rigorosamente in rima, e ciò che stupisce è che spesso si trattava di donne analfabete, grandi improvvisatrici degne della più antica tradizione sarda. Alcuni canti, infatti, si sono tramandati oralmente per molto tempo. Il contenuto de s’attitidu variava a seconda della situazione, se si trattava di bambini, di adolescenti, di giovani padri o madri di famiglia, o di persone mature. Variava anche a seconda del tipo di morte, ovvero se si trattava di una morte naturale o di morte violenta: in questo caso il lamento funebre assumeva delle connotazioni ancora più drammatiche in quanto spesso si invocava la vendetta. Non è un caso che la Chiesa abbia cominciato a scoraggiare fin da subito queste pratiche pagane, arrivando addirittura a vietarle. Per la religione cristiana la morte era vista come una nuova vita, un premio eterno legittimato dal sacrificio di Cristo stesso, e pertanto il lutto era un momento da vivere con grande dignità , senza artifici. Ma esistono luoghi – come la Sardegna – in cui è impossibile sradicare usanze e tradizioni vecchie di secoli, e questi culti sono sopravvissuti, pur convivendo con la religione.

“S’attitidu”, dunque, non era solo un lamento funebre, ma soprattutto un incitamento alla vendetta; in questo caso i lamenti erano selvaggi e terrificanti e un indumento del morto macchiato di sangue veniva perfino appeso alla parete. I parenti più prossimi, specie nei casi di morte violenta, trascuravano il loro aspetto esteriore, facendosi crescere i capelli, le unghie, la barba, sino a che l’omicidio non fosse vendicato.

L’aspetto della vendetta è una componente essenziale nella cultura sarda, anche se non sempre questa trovava compimento. Ma la saggezza popolare ha inventato una serie di leggende che avevano come contesto narrativo proprio lo scenario drammatico della morte, nella convinzione che la giustizia divina avrebbe comunque trovato il modo di punire il colpevole attraverso magie e sortilegi. Da questa convinzione scaturiscono figure leggendarie come “s’erchitu” o “su boe muliache”, condannate ad annunciare la morte per l’eternità.